Langues régionales : 4 ans après la Loi "Molac", quel est le bilan ?

Plus de 70 langues régionales sont encore parlées en France. La Constitution reconnaît à son article 75-1 leur appartenance « au patrimoine de la France ». Leur utilisation et leur visibilité se sont toutefois progressivement estompées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. "Sans sursaut politique et sociétal fort, ces langues seront quasiment éteintes d’ici une à deux générations." affirme le rapport sénatorial du 5 octobre 2025.

La Loi Molac : première loi de promotion des langues régionales.

La loi du 21 mai 2021, dite "loi Molac", reconnaît la valeur patrimoniale des langues régionales et affirme la nécessité de leur transmission. La dite « loi Molac », vise à apporter des solutions concrètes à ce déclin des langues à travers trois axes : renforcer leur enseignement, sécuriser leur usage dans l’espace public et reconnaitre leur valeur patrimoniale.

La censure partielle par le Conseil constitutionnel de deux articles de ce texte, dont celui relatif à l’enseignement immersif a conduit à une incompréhension et de nombreuses manifestations dans les territoires.

La loi Molac prévoit notamment :

• un renforcement de l’enseignement des langues régionales : l’État et des collectivités territoriales deviennent les acteurs de la promotion, de l’enseignement et de la diffusion des langues régionales. En effet, dans le cadre de conventions entre l’État et les collectivités territoriales, leur enseignement peut avoir lieu lors des heures normales de cours.

• Une clarification de la participation financière des communes à la scolarisation de leurs élèves dans des établissements privés d’enseignement bilingue.

• La levée des restrictions pour l’enseignement des langues régionales à Mayotte.

4 ans après, un bilan contrasté :

Un rapport sénatorial du 5 octobre 2025 dresse un bilan contrasté des dispositions de la loi Molac sur l’enseignement des langues régionales de l’Hexagone et avance des pistes de progrès.

Un rapport sénatorial du 5 octobre 2025 dresse un bilan contrasté des dispositions de la loi Molac sur l’enseignement des langues régionales de l’Hexagone et avance des pistes de progrès.

Quatre ans après l’adoption de ce texte, la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport a souhaité évaluer son application. "Parce que la transmission familiale a quasiment disparu et que l’avenir de ces langues dépend désormais de l’école."

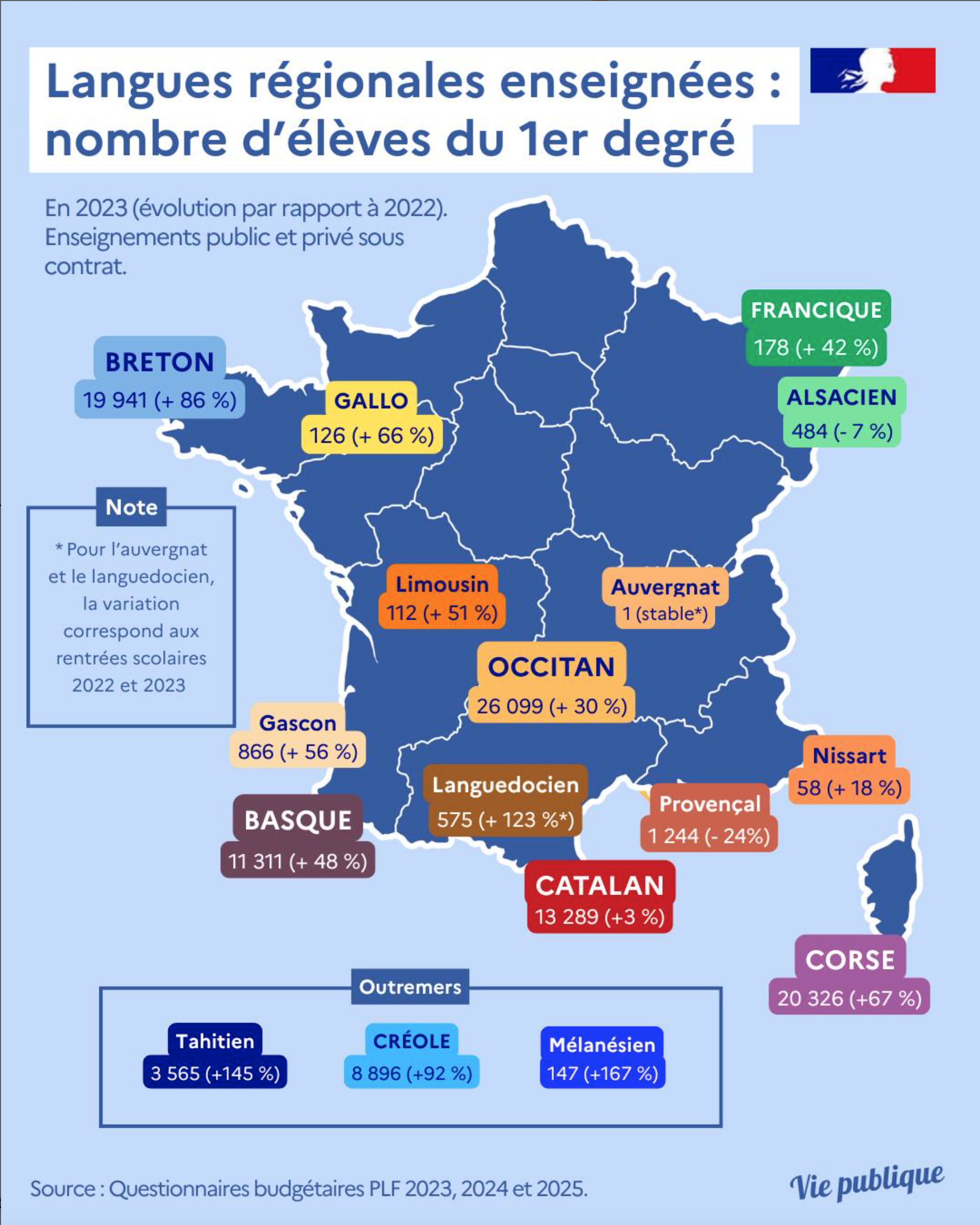

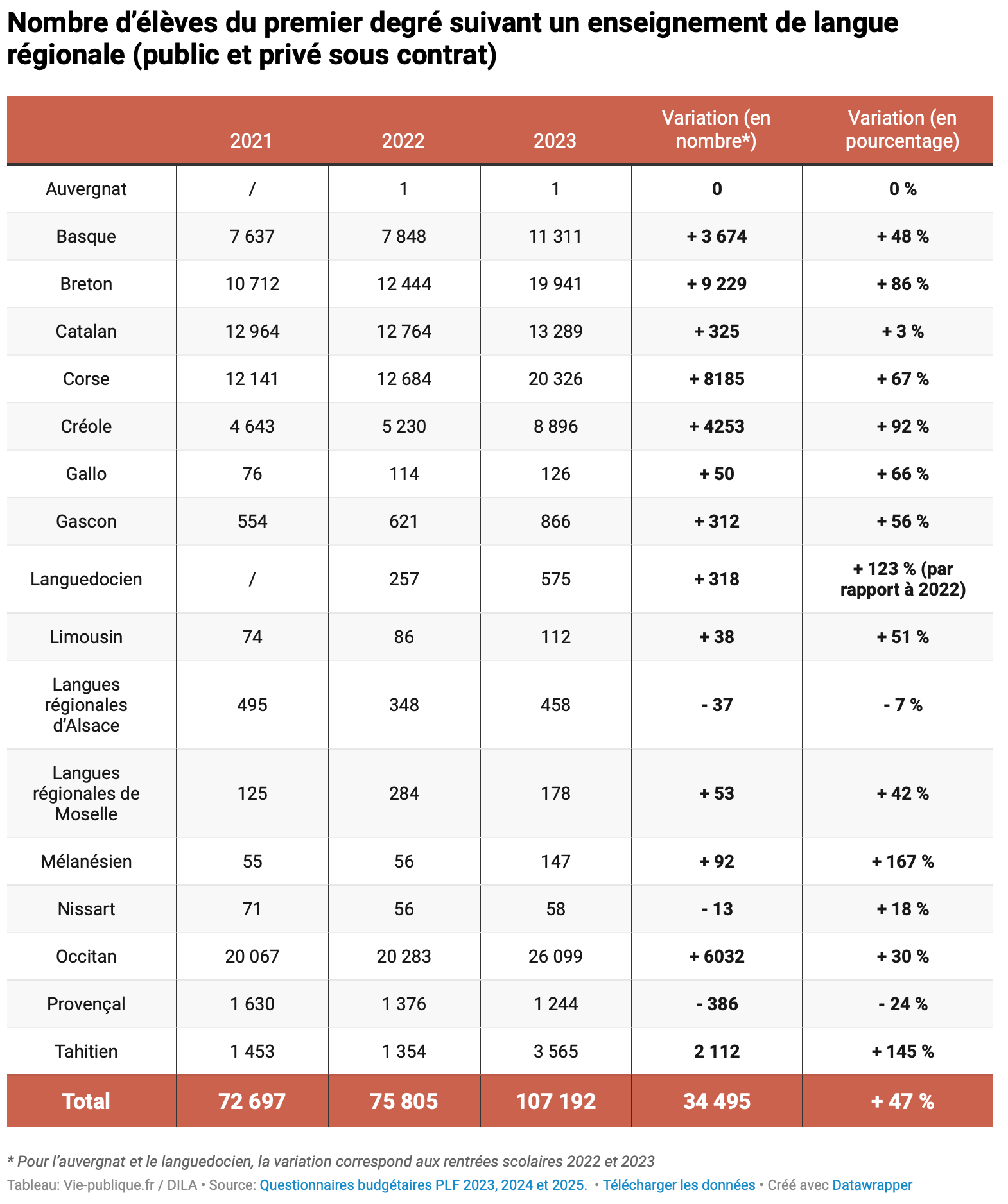

Voici une carte représentant les variations du nombre d’élèves du primaire en 2023 par rapport à 2022. En Corse, on observe une hausse de +67 %, soit 20 326 enfants qui apprennent le corse dans nos écoles.

Les langues régionales toujours menacées malgré des avancées.

À la rentrée 2023, plus de 107 000 élèves de primaire suivent un enseignement de langue vivante régionale, plus de 20 000 apprenant le Corse.

À la rentrée 2023, plus de 107 000 élèves de primaire suivent un enseignement de langue vivante régionale, plus de 20 000 apprenant le Corse.

De la maternelle au lycée, ce sont 168 000 élèves qui sont concernés. Les effectifs de primaire (107 000 élèves) ont progressé de 47% depuis 2021 alors que le nombre d’écoliers a diminué sur cette période.

Toutefois, le rapport pointe :

- une progression des effectifs scolaires insuffisante pour compenser la chute du nombre de locuteurs ;

- un abandon massif de l’apprentissage des langues régionales à l’entrée dans le secondaire, accentué par la réforme du lycée et du baccalauréat, qui marginalise la place des options dans les emplois du temps et leur reconnaissance au baccalauréat ;

- des difficultés dans l’application du forfait scolaire pour les établissements d’enseignement immersif ;

- un bilan mitigé des conventions État-collectivités pour la promotion des langues régionales. Des territoires ne sont pas couverts, certaines conventions ne sont pas appliquées et leur mise en œuvre se heurte à un contexte budgétaire tendu et à une carence en moyens humains (peu d’enseignants maîtrisent ces langues).